この時期になると、ありがたいことに、サツマイモ、特に、なると金時をいただくことがある。

なると金時の一番美味しい食べ方は、やっぱり焼き芋だろうな、とは思うけれども、そんなに焼き芋ばっかりというわけにもいかないので、以前作ったカボチャのケーキからの連想で、たぶん、カボチャをサツマイモに置き換えれば、なると金時のケーキができるのでは、ということで作ってみた。

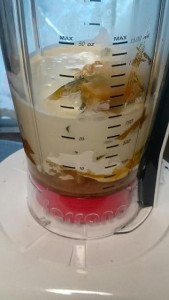

まずは、サツマイモを電レンジで蒸して、つぶせるくらい柔らない状態に。ミキサーにかけるので、つぶれやすいように、あらかじめ切っておく。

素材としてはカボチャとだいたい同じような物だとは思うけれども、カボチャに比べれば、やはりサツマイモのほうが水分が少ない感じ。たぶん、牛乳を少し補っておいたほうがいいんだろうな、と思いながらも、とりあえずレシピのカボチャをサツマイモに置き換えた状態で作ってみる。

材料をすべてミキサーに入れて、なめらかになるまでかき混ぜればいいというのがお手軽なんだけど、やっぱり、サツマイモはカボチャほどは柔らなくないみたいで、ミキサーにもかなり負荷がかかっている感じ。

ミキサーで混ぜたタネも、カボチャの時よりはかなり粘い感じ。うまくふわっとなるのかちょっと心配だが、まあそのまま焼いてみることにする。

型ばなれをよくするために、オーブンペーパーを切って型に敷き込んでおく。このレシピで作るケーキはかなりねっとりしてるので、フッ素加工されたケーキ型を使う場合でも、オーブンペーパーを敷き込んでおいたほうが良い。

カボチャのケーキを作ったときは、いつも、焦げそうになっていたので、今日は膨らんで適度に焦げ色が付いた時点で、さっさとアルミホイルをケーキの上にかぶせておいた。

ケーキの出来上がりは、危惧していたほどぱさぱさにはならずに、それなりにしっとりした感じだった。ただ、かなりどっしりと重めには出来上がったので、サツマイモをミキサーでつぶす時点で牛乳を少し足した方が良かっただろう。もしくは、電子レンジで蒸すのではなく、切ったサツマイモを水でゆでて、ゆるく水を切るようにすればちょうど良いくらいだったかもしれない。

サツマイモは皮ごとつぶしたので、よく見るとケーキの断面には、細かく砕かれたサツマイモの皮が細かい模様のようになっている。

味は、砂糖をレシピの2/3くらいにしたので、あっさりして、でも、サツマイモのゆったりした味を楽しめるケーキだった。

次は、人参とサツマイモを折半して作ってみるのも面白いかもしれない。

幸い、家人にはこのケーキの評判がよろしいので、多少の冒険をしてみても食べてはもらえるだろう。