ここしばらくの異常気象の影響だと思いますが、野菜がずいぶん高くなっています。ただ、その中でも、ピーマンは、レタスやキュウリよりは安定した値段で販売されているようです。

ピーマンは、緑黄色野菜のように見えますが、実は、緑黄色野菜の基準とされているβカロテンの量(可食部100g当たり600㎍以上)は満たしていません。けれども、多めの量(重さ)を取ることができるので、緑黄色野菜に準ずる扱いをされています。また、ビタミンCをたくさん含んでいて、かつ、組織がしっかりしているので食物繊維も豊富、日保ちする野菜です。

なので、比較的入手しやすいピーマンを常備菜化しておけば、それを添えるだけで野菜不足をずいぶん解消することができます。

シシトウの炒め煮と同じように作れば良いんだけれども、ピーマンは、シシトウよりも味が西洋風なので、鰹節で和風に引き戻します。

ピーマンのおかか和えのレシピ(ピーマン1袋分)

| |

ピーマン |

1袋(中4個程度) |

| |

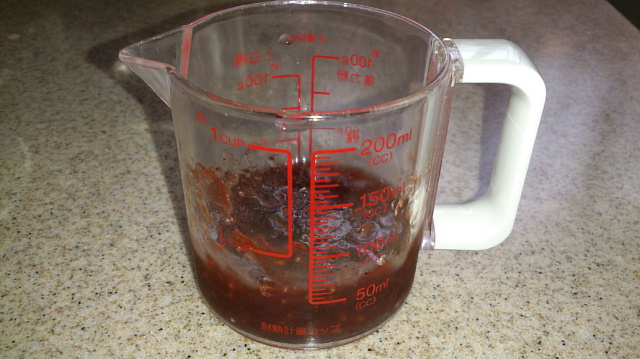

しょうゆ |

大さじ1 |

| |

みりん |

大さじ1 |

| |

オリーブオイル |

大さじ1/2 |

| |

鰹節 |

5g(鰹節パックの小袋1つ) |

- ピーマンは縦半分に切って種を取り除き、大きい場合は、さらに縦半分(結果的に縦に4等分)に切ってから、小口にせん切りにする。

- フライパンにオリーブオイルを熱し、せん切りにしたピーマンを入れたら油がなじむまでまぜる。

- しょうゆとみりんをフライパンの鍋肌から回し入れて、全体がなじむまでまぜる。

- アルミ箔をフライパンの大きさに切り、落としぶたの代わりにフライパンの中のピーマンにかぶせる(アルミ箔をフライパンにかぶせて、そのまま全体をフライパンの中に押し入れる)。

- 弱火にして、ピーマンが少し透明感のある緑色になるまで、1分ほど蒸し焼きにする。

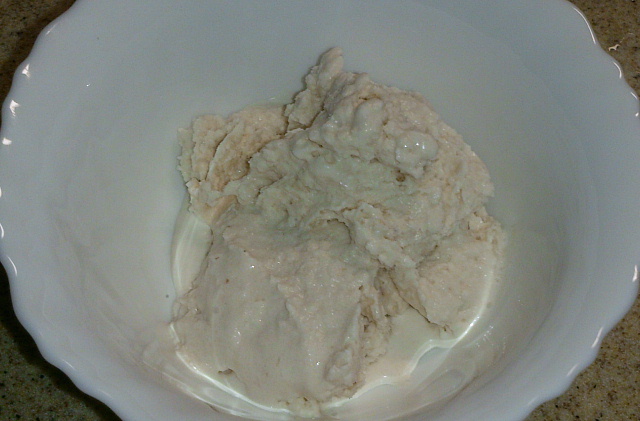

- 鰹節を全体にふり入れて、鰹節が全体に行き渡るようによく混ぜて、フライパンに残った調味料を鰹節に吸わせる。

鰹節が偏っていると、そこに味が集中してしまうので、だいたい均等になるように注意してまぜます。

ピーマンの細胞は実のなっている方向に伸びているので、小口に切ることで、味もからみやすく、かつ食べやすくなります。ただ、同時にピーマンの味も強調されることにはなりますが。

もし、熟したピーマン(緑色のピーマンと同じ大きさで、赤色のピーマン)を売っていれば、そちらを使ってください。緑色のピーマンに比べて、βカロテンが3倍近く多く、抗酸化作用があるといわれるカプサンチンも含まれています。味は、緑のピーマンから苦さを除いて、少し甘酸っぱくしたような味で、果実を思わせます。

夏野菜カレー、水菜と小松菜とニンジンのサラダ、ピーマンのおかか和え風ピーマンとちりめんじゃこの炒め煮。

(ここでは、鰹節の代わりに、ちりめんじゃこを使っています。)