家庭内でそれなりに需要があるため欠かさず買っているものはいくつかあるけど、ヨーグルトもそのうちの一つ。そろそろ次を買わなくちゃ、と思って冷蔵庫の中をのぞいてみたところ、ちょうどまとめ買いしている牛乳が余り気味だったので、たまにはヨーグルトを作ってみることにした。

でも、さすがに、天然の乳酸菌が牛乳を発酵してくれるのを待つのでは、あまりにもリスクが高すぎるので(絶対、乳酸菌以外の、招かざる菌がはびこってしまうに違いないので)、今回は、プリン型の容器に入って売られているヨーグルト2種類を1つずつ、種ヨーグルトとして購入。それぞれに、異なる種類の健康リスクに立ち向かってくれることになっている乳酸菌が入っているので、それを混ぜれば、より良いのではないか、という、まあ、絵に描いたような低レベルの発想。

今さら、の話しではあるけれども、そもそも乳酸菌という単一の細菌はなくて、乳酸を作り出すけれども悪い匂いは作り出さないような細菌をひっくるめて、乳酸菌、と呼んでいるらしい。

ヨーグルトは、種となるヨーグルト、つまり乳酸菌を牛乳に入れてよくかきまぜ、そのまま放置しておくだけで乳酸発酵が進んで、めでたくできあがり、となる。ただ、乳酸菌以外の菌がはびこるのをできるだけ防いだり、より早くヨーグルトになるように画策することを考えるならば、こんなふうにやるのも悪くはないんじゃないかな?というのが下のレシピ。

ここで牛乳を温めるのは、乳酸菌が活動しやすいようにするためなので、温度は人肌程度で十分。今どき、スーパーで売られている紙パックの牛乳を、さらに高温殺菌する必要はなし。

鍋はきれいに洗ってあるとは思うけれども、牛乳を入れたらそのまま発酵させるので、牛乳を入れる前に、消毒用のアルコールでスプレーして、よりきれいにしておくほうが望ましい。

同様に、ヨーグルトを入れるジップロックコンテナなども、消毒用のアルコールでスプレーして、除菌しておくほうが望ましい。

お手軽ヨーグルトのレシピ(牛乳1L分)

| |

牛乳 |

1L1パック |

| |

プリン型ヨーグルト(85g) |

2個 |

| |

砂糖 |

小さじ1 |

鍋に牛乳を入れてかきまぜながら、40℃(鍋に触っていられる温度)程度まで温める。

鍋に牛乳を入れてかきまぜながら、40℃(鍋に触っていられる温度)程度まで温める。

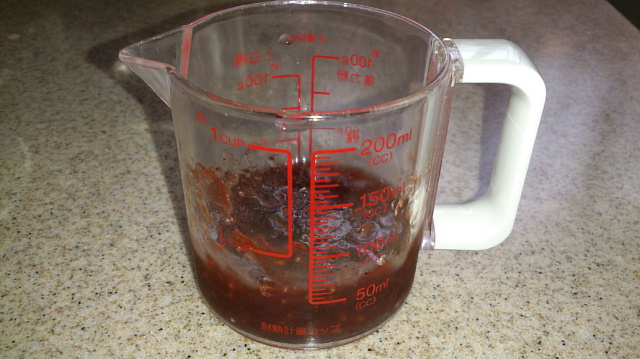

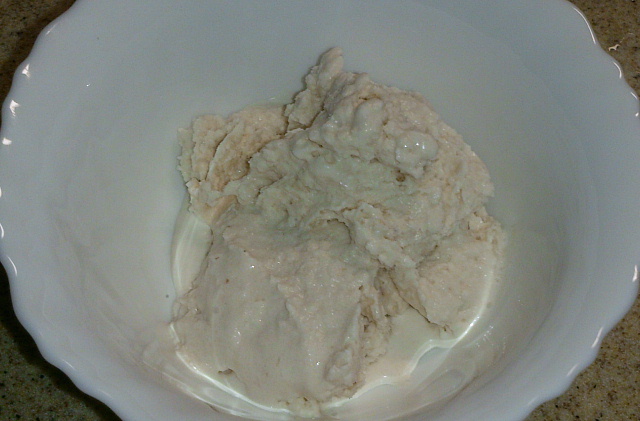

プリン型ヨーグルト(種ヨーグルト)を十分にかき混ぜてなめらかにした状態で、牛乳に加え、全体に混ざり合うようによくかき混ぜる。よく混ざったら、ジップロックコンテナなどに入れ、保温鍋で温かい状態を保つ。(または、そのまま室温で放置してもよい。)

プリン型ヨーグルト(種ヨーグルト)を十分にかき混ぜてなめらかにした状態で、牛乳に加え、全体に混ざり合うようによくかき混ぜる。よく混ざったら、ジップロックコンテナなどに入れ、保温鍋で温かい状態を保つ。(または、そのまま室温で放置してもよい。)

保存温度に依るが、6時間から12時間くらいで固まった状態になる。固まり具合を見計らって、適当な頃合いで冷蔵庫に移す。

保存温度に依るが、6時間から12時間くらいで固まった状態になる。固まり具合を見計らって、適当な頃合いで冷蔵庫に移す。

ヨーグルトを取り出す際は、きれいなスプーンを使う。

ヨーグルトを取り出す際は、きれいなスプーンを使う。

中型のジップロックコンテナは500mLの容量なので、これが2個作れる。

一般的に売られているヨーグルトは400g程度の容量がほとんどなので、2個分よりもちょっとだけ多い量が作れる。

これだけの量があれば、はやりの「ヨーグルトでモツァレラ」も十分試してみることができるはず。

ただ、種ヨーグルトに使った85gのヨーグルトは、食べやすいように砂糖を加えたり、場合によっては崩れにくいような添加物を加えてあるので、意外と高くて、ヘタをすれば、大きいヨーグルトが、それと同じぐらいの値段で売られていたりする。

ということは、実は、ヨーグルトを自分で作ると、買ってくるよりも高く付いてしまう可能性がある、ということになる。

「え、それって、なんか理不尽」、と思われる方は、今回作ったヨーグルトを種ヨーグルトにして、次の代のヨーグルトを作ってください。これで、種ヨーグルト代は半額になり、代を重ねるごとに、ヨーグルトの費用は、牛乳の費用に近づいていきます。

どんどん代を重ねて、ぼちぼち乳酸菌の元気がなくなってきたら、新しい種ヨーグルトの導入を。